『お薬手帳プラス』って

どこが便利なの?

お薬手帳としての機能はもちろん、

健康をサポートする機能も満載です。

処方箋送信

処方箋送信アプリにお知らせが届くので、薬局の待ち時間を有効活用できます。電子処方箋にも対応!

お薬手帳

お薬手帳購入した市販薬や処方箋を登録することで、まとめて管理できます。

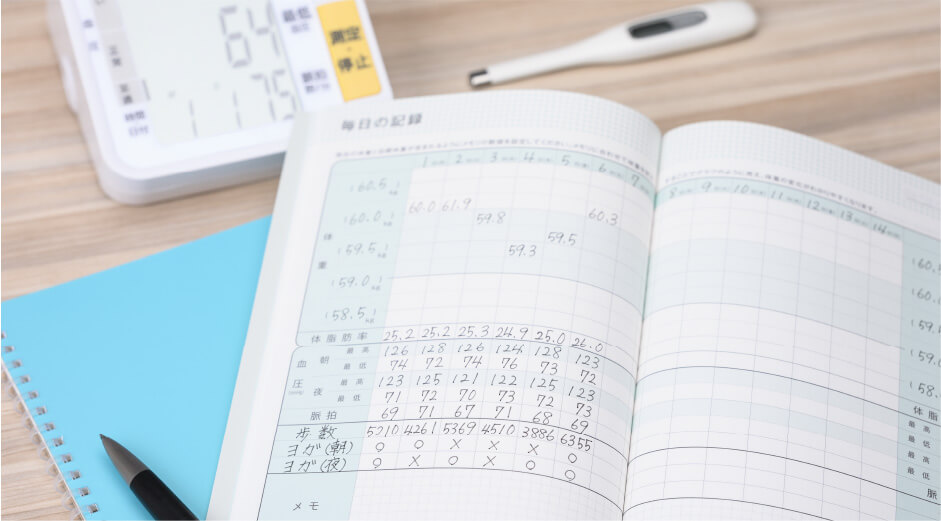

健康管理

健康管理日々の健康状態を記録し、数値・グラフで見える化できます。

つながる

つながる薬局とチャットボット形式でコミュニケーションできる本会員限定の機能です。

カレンダー

カレンダー服用時間になると、アラームでお知らせしてくれたり、服薬状況を把握できます。

家族管理

家族管理スマホ1台で、複数名のお薬情報をまとめて管理することができます。

オンライン

オンライン服薬指導

日本調剤オンライン薬局サービスNiCOMSに連携すると、予約がスムーズにできます。

マイナポータル

マイナポータル情報

マイナポータル上の電子処方箋の情報やお薬情報を取得し、お薬手帳プラスで閲覧できます。

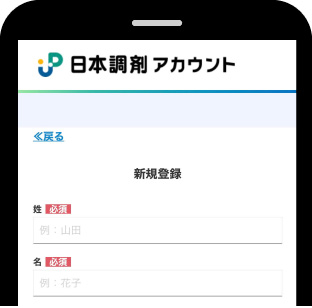

登録はカンタン

今すぐはじめよう

STEP 1インストール

『お薬手帳プラス』を

インストールします。

本会員登録いただくことで、すべての機能が使えるようになり、

もっと便利に「お薬手帳プラス」を使うことができます。

ぜひ本会員にご登録ください。

お客さまサポート

『お薬手帳プラス』の登録方法を動画でわかりやすく説明します。

使い方動画お知らせ

お知らせ一覧を見る『お薬手帳プラス』会員なら、

パソコンでもご利用いただけます!

パソコンでもご利用いただけます!

『お薬手帳プラス』のPCブラウザ版はこちら『お薬手帳プラス』PCブラウザ版

パソコンで「お薬手帳プラスPC」と検索するか、下記アドレスに直接アクセスしてください。

https://www.okusuriplus.com

対応ブラウザ:Microsoft Edge / Google Chrome

『お薬手帳プラス』は、 「e薬Link(イークスリンク)」 対応アプリです。

「e薬Link(イークスリンク)」は、(公社)日本薬剤師会が提供する、異なるお薬手帳サービス間の情報を相互閲覧できるようにする仕組みです。

商標について

Google PlayはGoogle Inc.の登録商標です。

「App Store」は、Apple Inc.の商標です。